A ferro e fogo

Silêncio e dúvida sobre número de mortos cercam a memória do Massacre de Ipatinga

Soldado minutos antes de disparar rajadas de metralhadora contra a multidão de trabalhadores. José Isabel Nascimento, o fotógrafo que fez esse registro, foi um dos baleados e morreu. (Foto disponível em http://www.silencio63.com/)

por Simião Castro

Se para o Brasil o ano de 1964 será para sempre lembrado, a cidade de Ipatinga jamais se esquecerá do ano anterior. Seis meses antes do Golpe Militar que mudaria para sempre a história do país, a cidade mineira experimentou aquele que, no imaginário popular, é o tubo de ensaio daquilo que militares e simpatizantes chamariam de “revolução”. A data: 7 de outubro de 1963. O episódio: o Massacre de Ipatinga, marcado por 8 mortos e 78 feridos – segundo dados oficiais. O local: portão das Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas).

O silêncio imposto sobre o assunto, no entanto, fez com que pouco se falasse sobre o massacre nos anos seguintes. Silêncio sustentado primeiro pelo regime militar – instalado pelo Golpe. E segundo pela Usiminas, que após a privatização passou a tratar o caso “a sete chaves”, como evidencia o autor do livro “Não foi por acaso”, Marcelo de Freitas Assis Rocha, em artigo de mesmo nome.

O estopim

Com a fundação da Usiminas em 1956, em poucos anos a então vila de carvoeiros Ipatinga aumentou de tamanho em mais de cinco vezes. Em 1960, o povoado tinha 9.114 habitantes. Dez anos mais tarde, já como município autônomo, a população era de 47.882. Gente vinda de todo lado do país e de vários lugares do mundo para trabalhar na empresa.

Pais de família traziam esposa e filhos, assim como jovens trabalhadores chegavam aos montes na Maria Fumaça pela Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM). Todos no anseio de fazer a vida como funcionários da recém-fundada siderúrgica – ou de uma de suas empreiteiras –, modelo do futuro industrial que se anunciava no Brasil.

O local, no entanto, era incapaz de suprir as demandas dessa nova população. As empresas que se instalavam no local faziam esforços para sanar o problema – insuficientes, porém. Grandes alojamentos foram construídos. Grandes refeitórios também. Mas nunca grandes o suficiente.

Consta nos autos do processo que apurou o massacre que “o bandejão foi projetado e instalado para fornecer no máximo mil refeições por horário. Atualmente tal bandejão está fornecendo cinco mil refeições.” É o que disse o chefe do Departamento de Serviços Gerais da Usiminas, à época, João Claudio Teixeira de Salles, em seu depoimento.

Mais que um exemplo das falhas no planejamento de construção e gestão da usina, essa declaração denuncia a precarização das condições básicas para o trabalho. Em 1963, a Usiminas contava com cerca de seis mil funcionários. Somada a esses a quantidade de trabalhadores das empreiteiras contratadas, o número de operários chegava em 24 mil, de acordo com dados publicados no livro “Ipatinga – Cidade Jardim”, de José Augusto de Moraes.

A única forma encontrada para conter e organizar esse vasto contingente foi por meio da intensa presença militar. A Usiminas mantinha um Corpo de Vigilantes com 150 homens fortemente armados e comandados por militares da reserva. Além disso, havia em Ipatinga um Grupamento de Cavalaria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Pavio curto

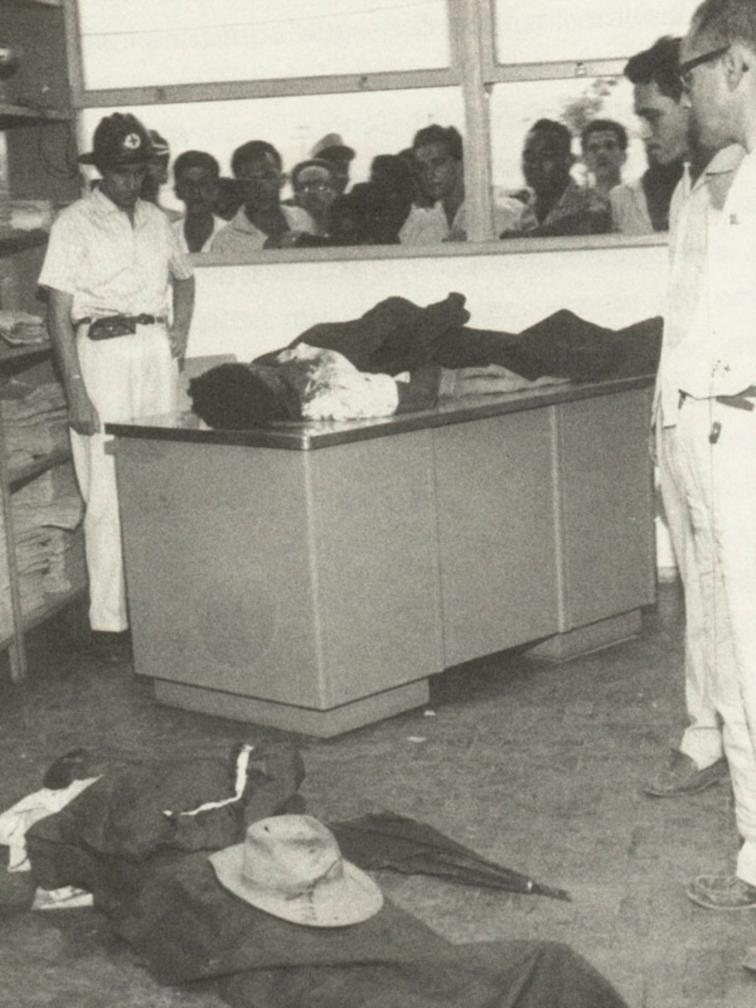

Corpo do fotógrafo José Isabel Nascimento em capa da revista O Cruzeiro de 1963. (FOTO: Reprodução disponível em http://goo.gl/uNIDY)

Constam ainda, no processo, depoimentos acerca dos dias que precederam o massacre. Pelos relatos, percebe-se o clima pesado entre as pessoas, forte troca de farpas, fofocas e ofensas.

Em um dos depoimentos, um professor afirma que ele e crianças de um grupo de escoteiros foram impedidos por João Claudio de entrar nas dependências da usina “sob alegação de que os meninos teriam danificado os jardins.” Ao que o professor negou. Em seguida, ele afirma que João Claudio lhe dissera que “no dia que quisesse se divertir, que procurasse as putas das merdas das moças de Ipatinga.”

Em outro trecho do depoimento de João Claudio, ele fala das qualidades necessárias para se exercer determinado cargo na empresa: “conhecimento das funções, capacidade de comando, personalidade, senso de previsão e integridade”. Segundo ele, um certo Sr. Morais preencheria todos os requisitos, ainda que sobre ele pesassem acusações de “comportamento pederasta” – homossexualidade. João Claudio, porém, considerava os boatos improcedentes.

Outro funcionário da Usiminas, Benedito Silva, enumerou os diversos casos de excessos praticados pelo Corpo de Vigilantes da empresa em seu relato. Os funcionários reclamavam que, em agosto de 1962, três soldados assumiram posto na entrada do “bandejão” da usina, portando metralhadoras, para coibir reclamações sobre a péssima qualidade da comida servida. Em dezembro daquele ano um caminhão que transportava operários fora parado pelos soldados. Segundo Benedito, “os trabalhadores foram verdadeiramente ‘saqueados’. Chegando mesmo a tomar até cortadores de unha dos operários.” Ele conta ainda que presenciou espancamentos, roubos e todo tipo de abusos por parte dos soldados.

Explosão

Como se não bastasse o cenário de arbitrariedades militares e más condições de trabalho, alimentação e moradia, na noite do dia 6 de outubro um trabalhador foi preso. Foi a fagulha que faltava para detonar a revolta.

Outros operários entraram em conflito contra a polícia que fora chamada para tentar conter os ânimos. Os policiais cercaram o alojamento da Chicago Bridge – uma das empreiteiras que trabalhavam na construção da usina – e prendeu mais 300 homens. No alojamento Santa Mônica, os operários fizeram uma barricada, apagaram as luzes e quebraram a iluminação das ruas, tudo para impedir o avanço das tropas.

A essa altura o vigário de Ipatinga, Padre Avelino, foi chamado em sua casa para tentar negociar um acordo com os revoltosos. Noite adentro o religioso conversou com os operários e a polícia, conseguindo selar uma trégua. Os presos foram soltos e uma reunião seria feita pela manhã entre o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Município de Timóteo e Coronel Fabriciano (Metasita), Geraldo Ribeiro, lideranças dos operários, direção da Usiminas e o capitão da PM, Robson Zamprogno.

Enquanto a reunião transcorria, os operários recusavam-se a entrar na Usiminas. Aglomeravam-se no portão da empresa cerca de 5 mil pessoas, sob a mira das armas da Cavalaria da Polícia Militar e do Corpo de Vigilantes da siderúrgica.

Conforme entrevista de Geraldo Ribeiro ao portal Plox, terminada a reunião e acertada a retirada dos homens da polícia dos portões da Usiminas, o sindicalista voltava para o local da aglomeração quando, ao se aproximar, escutou um tiro. Este desencadeou outros tantos mais. Os soldados abriram fogo contra a multidão que fugia das rajadas de metralhadora que um soldado disparava da carroceria de um caminhão. A revolta se dissipou frente ao medo e o desespero de defender a própria vida – não só os operários, mas civis que passavam pelo lugar e nada tinham a ver com os acontecimentos. Sabe-se que muitos não conseguiram se salvar. O número exato, porém, permanece uma incógnita.

Versões divergentes contam entre 8 e 30 ou até mesmo 50 mortos na chacina (FOTO: José Isabel do Nascimento)

Morreu ou não?

“Foram 117 pessoas que vieram para hospitais”, diz Geraldo Ribeiro na mesma entrevista ao portal Plox, “fora os que foram medicados no próprio pronto-socorro da Usiminas. O mais interessante dessa história é que eu contei 30 mortos lá no local”, reforça.

Uns falam 30, outros 50, outros aumentam ainda mais. O que sobra é a dúvida e a descrença de que ela será, um dia, sanada. A investigação aberta em seguida terminou à moda brasileira – em pizza. O regime militar, instaurado no país em 1964, menos de um ano depois do massacre, tratou de absolver os militares envolvidos no crime. A Usiminas não fala sobre o assunto.

A fim de esclarecer os acontecimentos no livro “Não foi por acaso: a história dos trabalhadores que construíram a Usiminas e morreram no massacre de Ipatinga”, o jornalista Marcelo de Freitas Assis Rocha procurou a Usiminas em 2007. A siderúrgica limitou-se a dizer que “o episódio se deu em uma das portarias, portanto, fora das dependências da empresa e sem qualquer envolvimento da siderúrgica. Esta é a resposta oficial da empresa às solicitações sobre este assunto”, sentenciou a assessoria da usina.

O caso só não caiu no esquecimento porque os funcionários envolvidos eram suficientemente organizados para manter acesa a chama da indignação. Até hoje há desaparecidos e famílias que os procuram.

Outra declaração que vem aumentar os questionamentos sobre o número de mortos é de um motorista da Usiminas, Laerte Abelha Lopes, também colhida por Marcelo. Laerte dirigia o caminhão que transportava alimentos para o preparo das refeições nos bandejões da empresa. O texto diz: “No dia 8 de outubro ele recebeu outra missão, muito diferente das que estava acostumado a cumprir: buscar, na funerária da Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte, 32 caixões e quatro tambores cromados de sangue. ‘Eu contei. Tinha a nota fiscal dos caixões. Tinha que contar para não entregar faltando (mercadoria).’ Os caixões foram deixados à noite, no almoxarifado da empresa.”

Operários observam colega morto em um dos dormitórios (FOTO: Antônio Cosenza/Arquivo EM/D.A PRESS http://goo.gl/hCfBw)

Massacre?

“O nome massacre, no meu ponto de vista, como historiador, deve ser relativizado”, argumenta o professor do Centro Universitário do Leste de Minas (Unileste), Lúcio Mendes Braga. Na opinião dele, para se falar em massacre é preciso haver uma sequência de mortes premeditadas de forma sistemática, o que não ocorreu. “Foi um conflito muito localizado que tem ligação com um contexto maior de opressão social no Brasil.” Para ele, a chacina foi resultado do despreparo das forças de segurança para lidar com o conflito gerado pelas reivindicações dos operários. “Esses trabalhadores não tinham qualquer tipo de infraestrutura. Eram jogados nos alojamentos”, enfatiza.

O historiador derruba ainda as teorias que correm por Ipatinga de que o massacre fora um teste para o Golpe Militar de 1964. “A meu ver as pessoas tenderam para explicações um pouco fantasiosas. A ideia de que teria sido um balão de ensaio para a Ditadura Militar no Brasil é fantasiosa. Não existe isso!” Lúcio afirma que o regime ditatorial se instaurou por outros conjuntos de fatores e ironiza, simulando a fala de um militar fictício. “Ah, vamos ensaiar, então, como que a gente oprime os trabalhadores numa cidade X, Ipatinga.” E finaliza, “Não! Não existe isso.”

Galeria de com reproduções dos documentos do Massacre de Ipatinga utilizados neste artigo.

Veja também:

“Eu recolhi os corpos”: Entrevista com testemunha do Massacre de Ipatinga.

Filme Silêncio 63: Curta de Fábio Nascimento sobre o Massacre de Ipatinga.

Sinopse: Quarenta e sete anos após o violento embate entre operários grevistas de uma siderúrgica mineira em Ipatinga e o Exército Brasileiro, “Silêncio 63” aponta a câmera para os nós formados nesta cidade calada. Uma cidade que testemunhou, em primeira mão, o ensaio geral do que veio a ser Golpe Militar de 1964 e que sufocaria o país por 21 anos.

É o silêncio que nos conta esta estória.

Fontes:

Não foi por acaso: a história dos trabalhadores que construíram a Usiminas e morreram no massacre de Ipatinga.

Ipatinga: Aço, suor e sangue

[…] A ferro e fogo […]